当院では、保険の範囲内で、従来型および新世代型認知行動療法を行っております。

従来型認知行動療法では、障害別に疾病教育・思考と行動変容に向けた課題に取り組みます。

新世代型認知行動療法は従来型の方法にマインドフルネスの原理を取り入れた心理療法で、障害の区別なく使用します。

それぞれのプログラムの概要は以下の通りです。

当院では、保険の範囲内で、従来型および新世代型認知行動療法を行っております。

従来型認知行動療法では、障害別に疾病教育・思考と行動変容に向けた課題に取り組みます。

新世代型認知行動療法は従来型の方法にマインドフルネスの原理を取り入れた心理療法で、障害の区別なく使用します。

それぞれのプログラムの概要は以下の通りです。

1回目:自分の病気を理解する、認知行動療法について理解する

2回目:行動記録について、問題点の整理

3回目:リラクセーション、気分・思考・行動について理解する

4回目:3つのコラムを理解する

5回目:認知のゆがみ、根拠を理解する

6回目:反証を見つける手がかりを与える

7回目:7つのコラムを仕上げる

8回目:スキーマについて考える

9回目:問題解決モジュール

10回目:振り返り

1回目:パニック障害とは

2回目:対処法、不安階層表について

3回目:内部感覚曝露

4回目:想像曝露、院内曝露

5回目:現実曝露

6回目:マインドフルネス

7回目:認知再構成法、7コラムについて

8回目:今後大切にしたいこと

1回目:社交不安障害とは

2回目:安定化の技法

3回目:認知療法(感情(気分)とは、ABC分析、思考の修正)

4回目:段階的曝露

5回目:アサーション

6回目:ぶり返したときの対処

1回目:強迫性障害とは

2回目:応用行動分析(ABC分析)

3回目:医学的側面、不安階層表

4回目:曝露反応妨害(想像曝露/現実曝露)、安全確保行動

5回目:曝露反応妨害(想像曝露/現実曝露)、リラクセーション法

6回目:曝露反応妨害(想像曝露/現実曝露)、抑制・反抑制実験、心配の先延ばしのテクニック

7回目:曝露反応妨害(想像曝露/現実曝露)、想像型儀式に挑む

8回目:今後大切にしたいこと

1回目:全般性不安障害とは、メタ認知モデルについて

2回目:生活体験の5領域、ABC分析について

3回目:曝露療法、リラクセーションのテクニック

4回目:認知再構成法

5回目:デタッチト・マインドフルネス、心配の先延ばし、メタ認知的信念に挑む

6回目:問題解決技法

7回目:再発予防のために必要なこと、バランスの取れたライフスタイル

8回目:今後大切にしたいこと

1回目:ケースフォーミュレーション、治療原理について

2回目:ギャンブル行動を鎮静化させるセルフマネージメント

・引き金段階での対処法

・衝動段階での対処法

・危機一髪(ラプス)段階での対処法

3回目:認知再構成法①

・ギャンブルに特有の思考の誤りを特定する

4回目:認知再構成法②

・ギャンブルに特有の思考の誤りを修正する

5回目:認知再構成法③

・一般的な思考の誤りを特定し、修正する

6回目:認知再構成法④

・一般な思考の誤りを特定し、修正する

7回目:リラクセーションと想像エクスポージャー

8回目:問題解決技法

9回目:再発予防のために必要なこと①、バランスの取れたライフスタイル

10回目:再発予防のために必要なこと②、ハイリスク状況への対処

1回目:双極性障害とは

2回目:躁状態/うつ状態/混合状態

3回目:薬物療法について

4回目:年表を完成させる

5回目:認知機能障害

6回目:性格と症状を区別する

7回目:引き金に気づく

8回目:悪化を避ける

9回目:マインドフルネスを習慣化する

10回目:感情にコントロールさせない(その1)、行動のABC

11回目:感情にコントロールさせない(その2)、「認知のゆがみ」に取り組む

12回目:過剰な刺激を減らす、睡眠を改善する

13回目:「誤認」「視野狭窄」「全か無か」

14回目:「喪失」を受け入れて、「薬は必要ない」という考えに取り組む(その1)

15回目:「喪失」を受け入れて、「薬は必要ない」という考えに取り組む(その2)

16回目:問題解決技法

17回目:「死にたい」という誘惑に立ち向かう

18回目:行動活性化(その1)

19回目:行動活性化(その2)

20回目:対人関係社会リズム療法

1回目:摂食障害の診断

2回目:ケースフォーミュレーション

3回目:身体の健康への悪影響

4回目:“痩せ願望”について

5回目:セットポイントについて

6回目:ミネソタの飢餓実験(その1)

7回目:ミネソタの飢餓実験(その2)

8回目:規則的な食事パターンに戻る

9回目:排出行動について(自己誘発性嘔吐/下剤や利尿剤の乱用)

10回目:達成度チェック、症状が持続する原因

11回目:体形と体重に対する過大評価(その1)、認知のゆがみと中核信念について

12回目:体形と体重に対する過大評価(その2)、体形確認と確認回避について

13回目:ダイエット(食事規則/食事制限)について(その1)

14回目:ダイエット(食事規則/食事制限)について(その2)

15回目:低体重/不食に挑む(その1)

16回目:低体重/不食に挑む(その2)

17回目:体重回復に必要なこと(その1)

18回目:体重回復に必要なこと(その2)

1回目:不眠症とは

2回目:刺激制御法と睡眠制限法、睡眠ルール

3回目:リラクセーション法、筋弛緩法

4回目:治療効果の評価

1回目:PTSDとは

2回目:トラウマによる影響を調べる

3回目:出来事・思考・感情に取り組む

4回目:インデックスイベントに取り組む

5回目:考え直し用紙を使う

6回目:問題ある思考パターン用紙で問題を掘り下げる

7回目:信念を考え直す用紙を振り返り、5つのテーマを紹介する

8回目:安全について、信頼について

9回目:信頼について、権力とコントロールについて

10回目:権力とコントロールについて、尊重について

11回目:尊重について、依存と孤立について

12回目:依存と孤立について

PTSDの治療に準じて行います

1回目:慢性疼痛とは

2回目:破局化思考と悪循環

3回目:行動を増やす(その1)

4回目:行動を増やす(その2)

5回目:回避を減らす(その1)

6回目:回避を減らす(その2)

7回目:反芻思考(その1)

8回目:反芻思考(その2)

1回目:自動操縦状態に気づく

2回目:うまくいかないとき(プラクティス中のつまずき)

3回目:呼吸へのマインドフルネス

4回目:現在にとどまる

5回目:そのままでいる(望まない経験を受容する・させておく・そのままでいる)

6回目:思考は事実ではない(滝の後ろ側に立つ)

7回目:自分を大切にする

8回目:これからに活かす

1回目:価値について

2回目:4つの神話

3回目:ピンクの象、コントロール幻想

4回目:脱フュージョン

5回目:ボートの悪魔、ヘキサフレックス

6回目:いま、ここ

7回目:価値について

8回目:willingness 進んで行うこと

1回目:行動活性化とは

2回目:気分が落ち込むメカニズムを理解する、inside out からoutside inへ

3回目:行動をモニターする

4回目:行動を変える

5回目:回避行動の特定

6回目:TRAP

7回目:TRAP→TRACへ

8回目:ACTION その1

9回目:ACTION その2

10回目:反芻 その1

11回目:反芻 その2(初期兆候を見逃さない、適切に対処する)

マインドフルネスを取り入れた認知療法

全般性不安障害参照

境界性パーソナリティ障害(BPD)と複雑性心的外傷後ストレス障害(CPTSD)

上記3つのモジュールを用いて、境界性パーソナリティ障害と複雑性心的外傷後ストレス障害の治療を行います。治療には、週に3-4回来院の場合は6か月、週に1回の来院では一年半かかります。最低でも2クールは必要と思われます。

個人療法と電話支援には担当の公認心理師・精神保健福祉士が行います。

グループ療法・個人療法・電話支援はすべて保険診療の範囲内で行います。

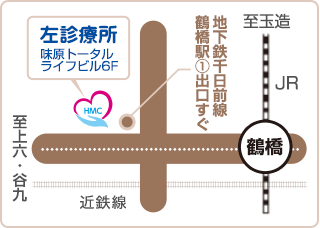

左診療所(ひだりしんりょうしょ)

〒543-0023

大阪市天王寺区味原町13番11-2

味原トータルライフビル6F

TEL:06-6766-5351

JR・近鉄・地下鉄「鶴橋」駅 すぐ

下味原交差点北西角

Copyright© Hidari Mental Clinic. All rights Reserved.